<2024年4月 記事内容改訂>

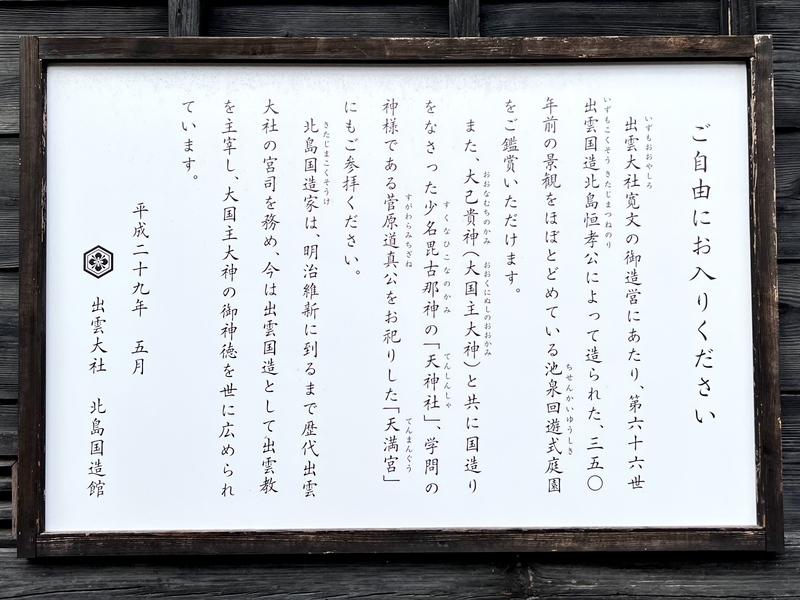

出雲大社北島国造館

出雲大社の東側には北島家の敷地が広がっており、北島国造館として開放されている。

天穂日命後裔の出雲国造は元々一つの一族だったが、南北朝時代に分裂した際に一方が北島国造家、もう一方が千家国造家となった。

元々北島国造館は出雲大社後方の八雲山の麓にあったが、出雲大社寛文御造営に伴う境内拡張のため寛文4年(1664年)に現在地に移転したとのこと*1。

しかし明治5年(1872年)に火災により炎上、のち別の地にあった出雲国造が宿泊する建物を移築して再建された*2。

北島国造館の敷地では、広々とした庭園を見ることができる。

北島国造館境内の左奥には「心字池」という池があり、その池に注ぎ込む滝は「亀の尾の滝」と呼ばれている。

心字池はかつての池の形が「心」の字のようであったことに由来し、亀の尾の滝は伯爵・東久世通禧が当地に参拝した際に詠んだ和歌に由来する*3。

御神殿

敷地内の広場の隣に、大きな注連縄のある御神殿が鎮座している。

『出雲大社北島国造館と真名井社家通りご案内』によると、御神殿には大国主大神・天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神・天照皇大神・天穂日命・産土大神の7柱が祀られている*4。

現在の御神殿は昭和30年(1955年)に建てられたものであり、以前の旧御神殿は明治5年の火災以降に建てられたものだったらしい*5。

天満宮

心字池に架かる橋の先に天満宮が鎮座している。

天満宮の御祭神は野見宿禰(出雲においては第13代出雲国造・襲髄命と同一人物とされる)の後裔である菅原道真公を祀る。

社殿の横には絵馬掛けがあり、学問の神として崇敬されていることが分かる。

天神社

天満宮と同様に、心字池にはもう1つ橋が架かっており、その先の小島には天神社が鎮座している。

天神社の御祭神は大国主大神と共に国作りを行った少名毘古那神が祀られている。

由緒書の掲示によれば、少名毘古那神を主祭神とする神社は島根県内にも25社しかないようだ。

御三社

荒神社

まず右側は荒神社だ。

由緒書の掲示には御祭神は三宝荒神とだけ書かれているが、先述の『出雲大社北島国造館〜』によれば平成元年(1989年)まで出雲森(いずものもり、後述)近くに祀られていた伊勢宮社の御祭神・天照大御神も合祀されているとのこと*6。

稲荷社

最後に左側は稲荷社となっている。

稲荷社の御祭神は宇迦之御霊神が祀られている。

祖霊社

北島国造館の駐車場方面へ進むと、駐車場に面して祖霊社が建っている。

御祭神は幽冥主宰大神(死後の幽界を司る神としての大国主大神の別名)と祖霊社教徒家代々御霊が祀られている。

山王社

階段の先には山王社が祀られている。

由緒書等は無いが、『出雲大社北島国造館〜』によれば鬼門守護の大地主之神(おおとこぬしのかみ)を祀るらしい*8。

かつて寛文4年の創建当時は天穂日命を祀っていたが、後に大地主之神に御祭神が変更になったようだ*9。

なお山王社の遷宮のお知らせによれば、山王宮大神を祀るとされている*10。

出雲森

北島国造館の駐車場横、社家通りに面した場所に出雲森と呼ばれる一角がある。

ここには椋の御神木が1本祀られている。

ここでは「真菰の神事」とも呼ばれる「凉殿祭」(すずみどののまつり)という出雲大社の神事が行われる。

これは本殿の祭典後に出雲森に設置された祭壇に供物を置き祝詞奏上等を行なってから、出雲大社境内の御手洗井まで真菰を敷いた上を出雲国造が歩いて行くという神事で、無病息災や五穀豊穣を祈念すると言われている(元々は疫病の流行る夏を無事に過ごすことを祈念したものとも考えられている)*11*12*13。

【出雲大社北島国造館御神殿】

住 所:島根県出雲市大社町杵築東194

御祭神:大国主大神 外6柱

社祠等:天満宮(御祭神:菅原道真公)

天神社(御祭神:少名毘古那神)

外多数

創 建:1872年以降

H P:出雲大社北島国造館 出雲教